去年途中まで登って、時間切れで帰った砥石城の続きしに行った。前回と同じでは味気ないので、今回は本城まで大手道を通ることにした。大手口は陽泰寺というお寺さんの近くにあるらしい。

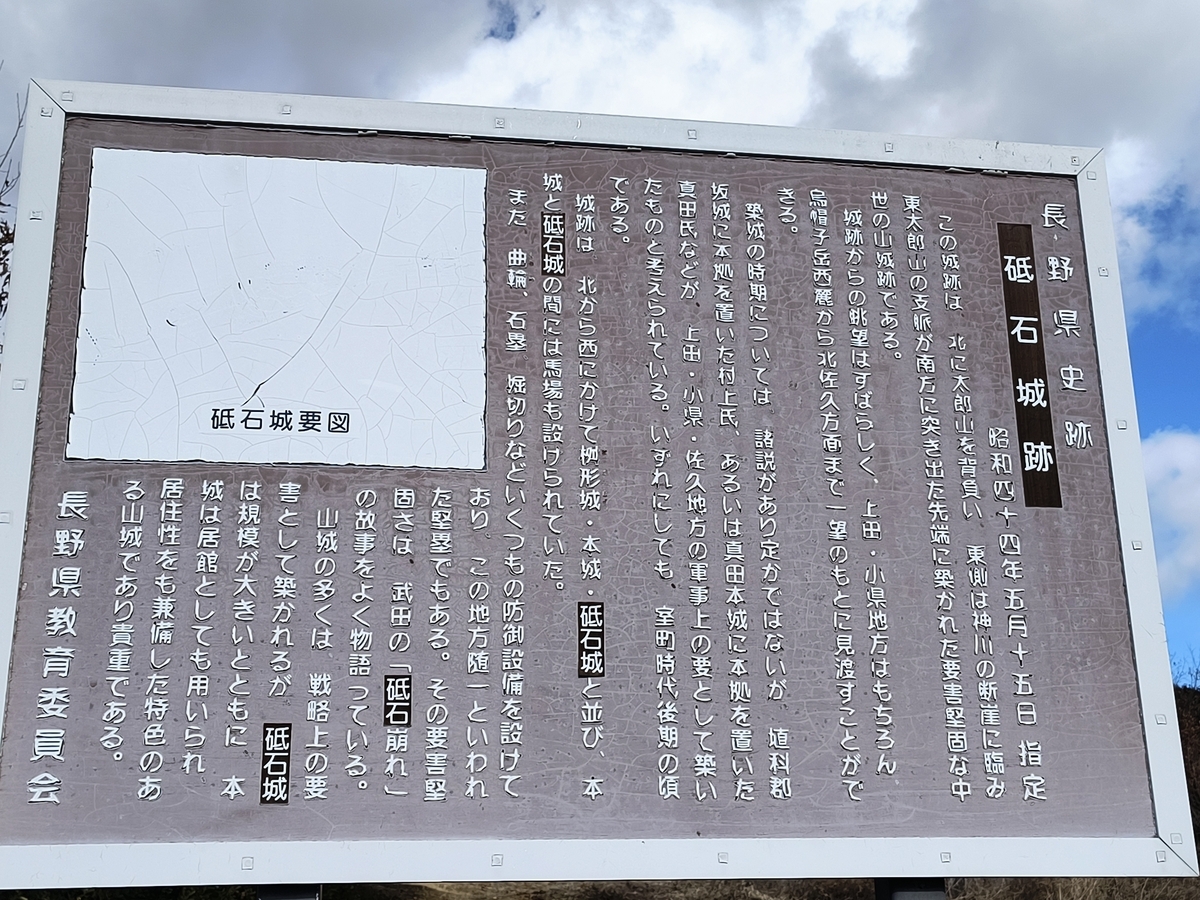

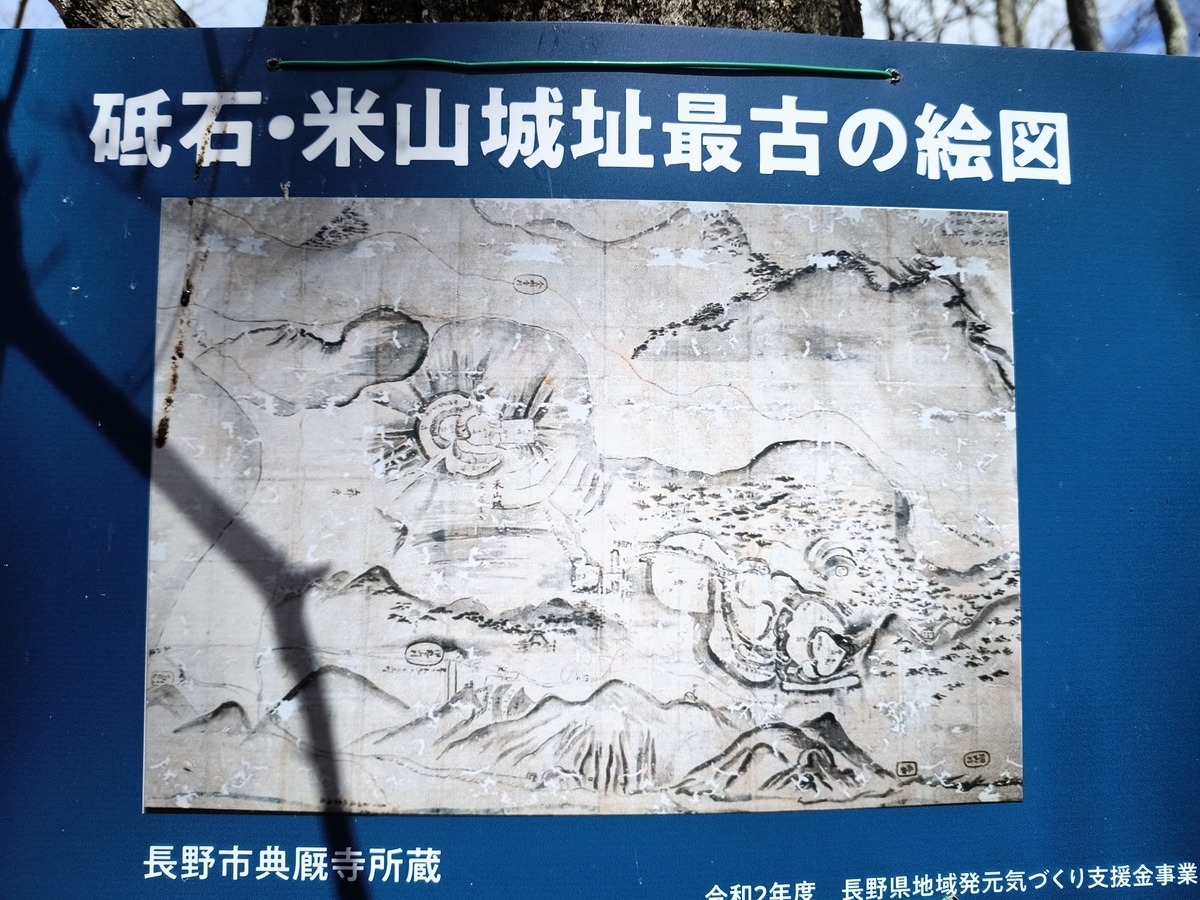

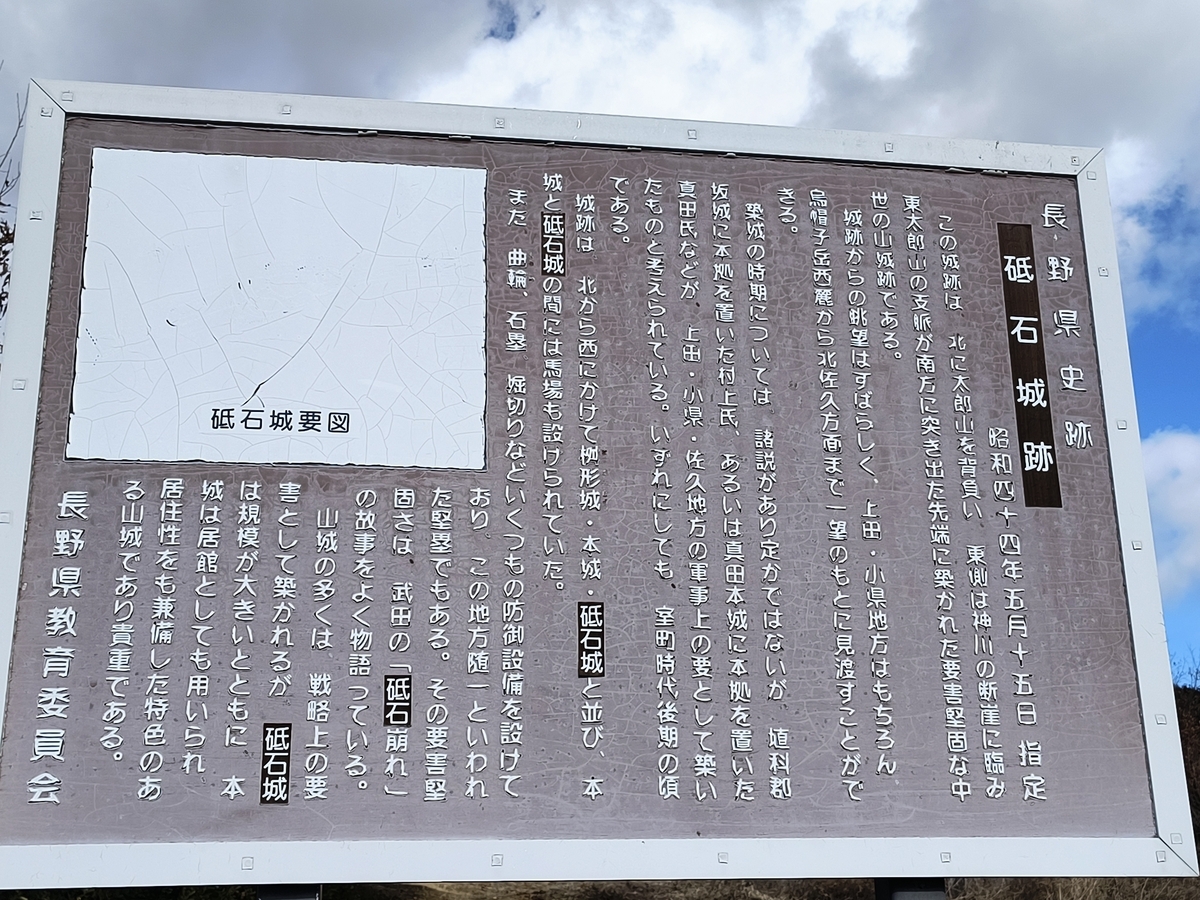

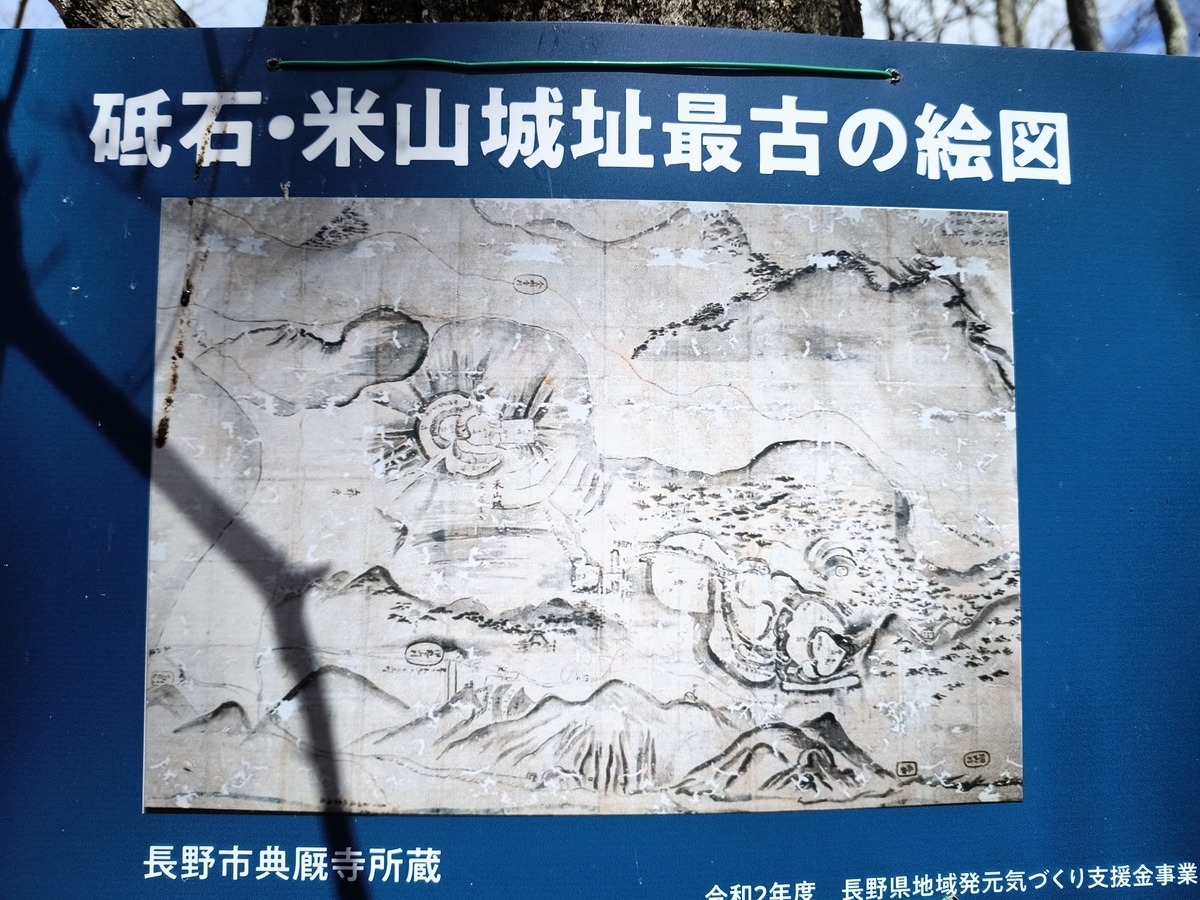

至る所に砥石城の案内板があり、古い物から新設のものまで…気合いが入っている。

陽泰寺に到着。

お寺の横から道があるのかと思ったら、ちょっと離れていた。

ここからは徒歩道となるようだが、軽トラサイズの轍はあった。この先は林道か地元の人の作業道になっているのかもしれない。

大手道の入り口はこの先。途中で内小屋と呼ばれる一角があるらしい。昔の豪族の居館みたいなものだと思う。正直なところ、陽泰寺が館跡かと思っていたが違うようだ。

陽泰寺は真田家一族の祖先である海野氏の菩提寺だそう。享禄年間(1528~1532)または明応年間(1492~1501)に中興開山したと伝えられている。中興開山と言うことはその前にも存在していたようだが、行基(668~749)と同時期に生きた高僧・泰澄(682~767)という人が巡錫修行中に此の地で休憩し、そこに建てたお寺だから「養泰院→陽泰寺」という名前になった、という伝承もあるようだ。

少し行くと石碑があった。見落としそうなほど小さい。

何を書いてあるのかギリ判別できない。

この付近は内小屋と呼ばれる地域です

小屋とは「城」の意味です

昭和29年に

読む気がなくなった。

お城の出入り口付近の平場が内小屋らしい。

この辺りは耕作地・耕作放棄地だった。民家はない。

きゅっと道が狭まり前方が見づらくなった地点に石碑が有り、その先は少し広くなっていた。

内小屋は真田氏時代のものか村上氏時代かは不明らしく、お城の付属施設であった以外は正確には分からないようだ。

内小屋があった場所の東側(砥石城とは反対側の丘の上? ↑の写真に写る小高い丘)には稲荷社があって、その境内に村上源三が寄進した灯籠が残されているそう。この灯籠は上田市内最古級のものという。天文15(1546)年の銘が刻まれている。長野縣町村誌には寄進者は村上義清の親族であり灯籠には「屋敷保護のため寄進」と刻まれているとあった。屋敷とは内小屋を指している。そうすると村上氏統治時代のものかなあ?

稲荷社は行かなかったです(ボロボロらしい)。

神社の入り口は、ここ↑ 「内小屋」石碑と小さな変電所?の間を神川方向に進むようだ。稲荷神社にも富士見100景の碑があるという。

内小屋の前の道は古くからあるらしい。標柱には「右 畑山ニ至ル」「左 戸石城二至ル 二十分」と書かれている。標柱自体は古いものでないらしい。この先の畑山地籍を通り傍陽村に続いている。松代と上田を結ぶ古道の一部であるらしい。今は隣の集落へいく生活徒歩道みたいなもんかな? 人が行き来している雰囲気がある。

この森を抜けた先の畑山地区も古い時代の遺跡がいくつか残っているらしい。真田昌幸夫人(寒松院)が建てたお寺「大輪寺」・村上義清所縁のお寺「龍洞院」の跡地があるそうだ。どちらのお寺も移転して、現在は別の場所にある。

グーグルマップ見る限りは伊勢山地区ほどの城下町感はないが、古い家の並び方的に街道沿い集落みたいな感じ。

そんな古道と分かれ、山に入る。

そんな道と分かれて、大手道がある。

実はこの日、何かを設置している人達がいた。新しい看板らしい。さすがに何しているのか聞きづらくて、帰り見に行こうと思った。

道は急激に山を上がる。

前回登った米山城側からの道よりも踏み跡が少ないが、それでもしっかりした道だった。これなら迷うこともない。

今回は今のところ人気がない。

この辺りは郭のようなものも見えた。

ここまで郭っぽいものは見たが、明らかに「城」って思える物はまだ見ていない。

真田の町が見えてきた。真田本城方面。

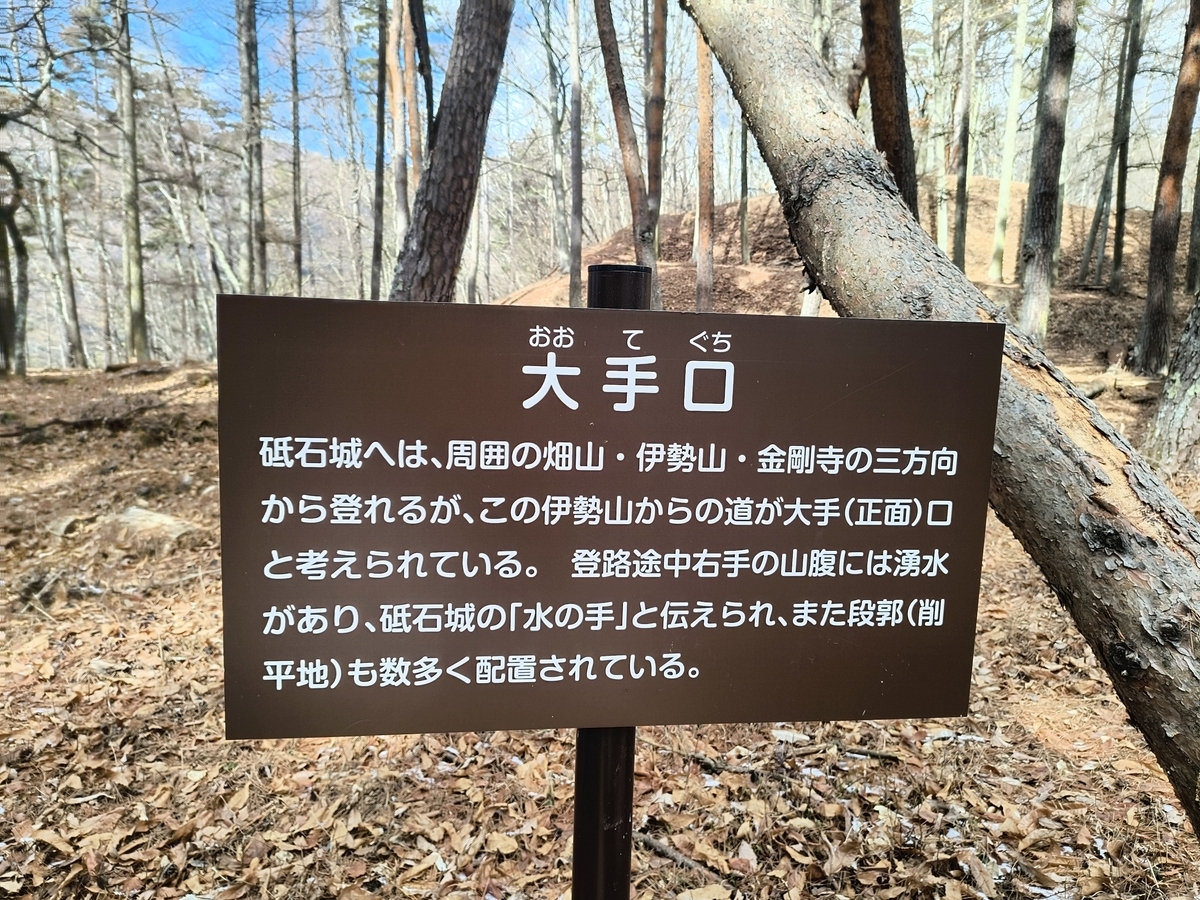

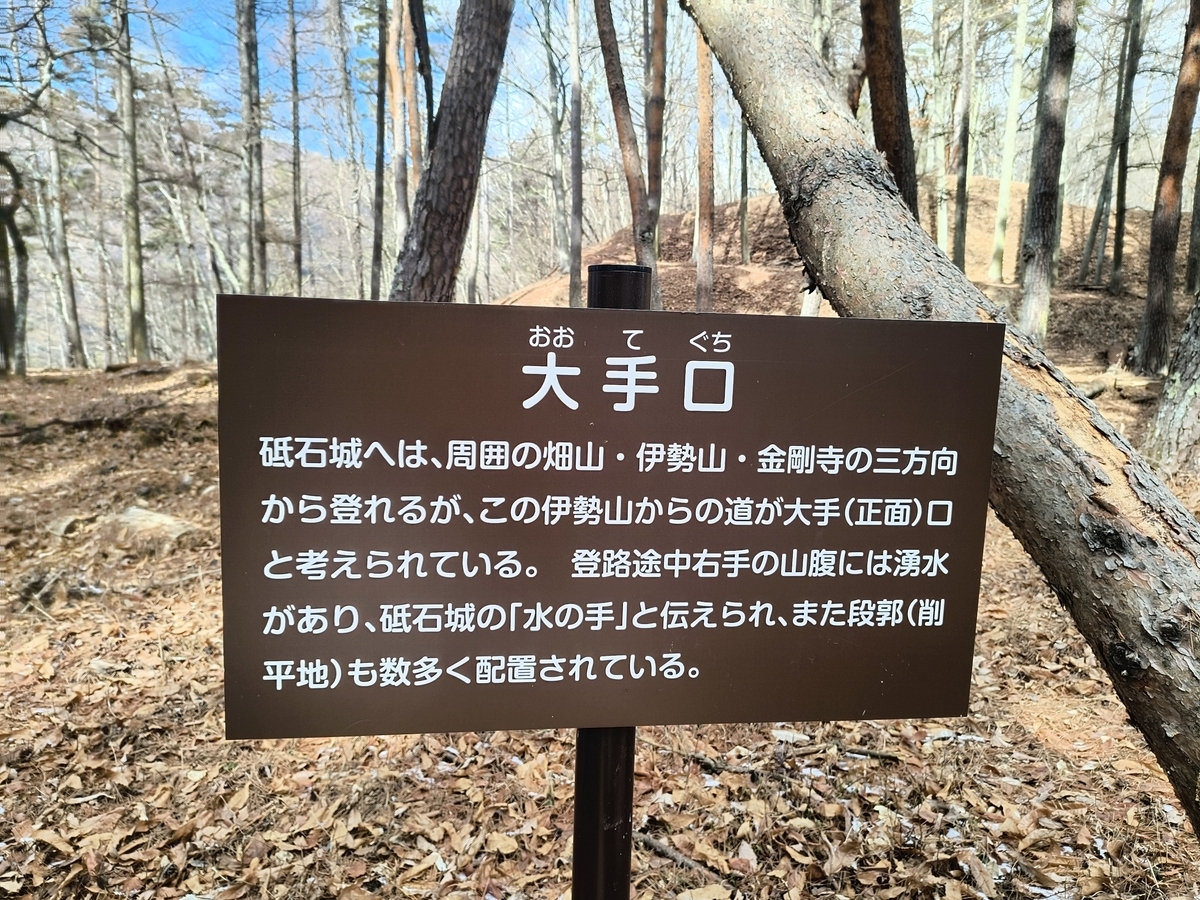

もう一つの道とぶつかった。「水の手」とある。この先に清水が湧く場所があるそうで。水の手周辺に幾筋かの道を作っているようだ。真田氏統治時代は水の手のある道が大手道とされていたらしい。お水は大事。

更に進む。

怪しい雰囲気。

砥石本城と桝形城の分岐点らしい。

この場所もお城っぽい雰囲気が強く、また単なる登山道っぽくない道であると思う。お城の通路として作った道なのかな。

明らかに人工的な感じがする。

砥石本城に向かう。

ひょっとして↑コレ?

周りも郭っぽいものがいっぱい。

とりあえず進みます。

なんか凄い。

唐突に現れた城っぽいやつは案内板もなく、ずっと続いている。とにかく広大だった。

なんの表示もないので、ただの郭だろう。

その辺の山城の3~4個分くらい? もっと大きいのかな? 収容人員も5000人とかいけるんじゃないのって思っちゃう。真田本城よりデカいかもしれない。

砥石本城に進む前に、前回の折り返し地点を見に行こうと思った。

郭を下りた。高さがかなりある。

そんなに遠くなかった。むしろ、この案内板から城域って感じかもしれない。

見覚えある景色。こんな案内板の先に城あるのになぁと少し迷ったんだが、見に行ってても大丈夫だった?(用事があって引き返したんだけど、もしかして見に行く時間くらいはあったのかな…?)。

先ほどの地点まで戻ります。

それでは改めて砥石本城の本郭へ。

さっそく何か見えた。前回撤退地点から目と鼻の先だったんだな。

表示はなんだったかというと。

崩れた石垣の後だった。ここから次の郭への出入り口も見える。

そして本城跡の表示も。

やったー到着だ。

着いた。

ベンチがたくさん置いてあった。

何故だろう。

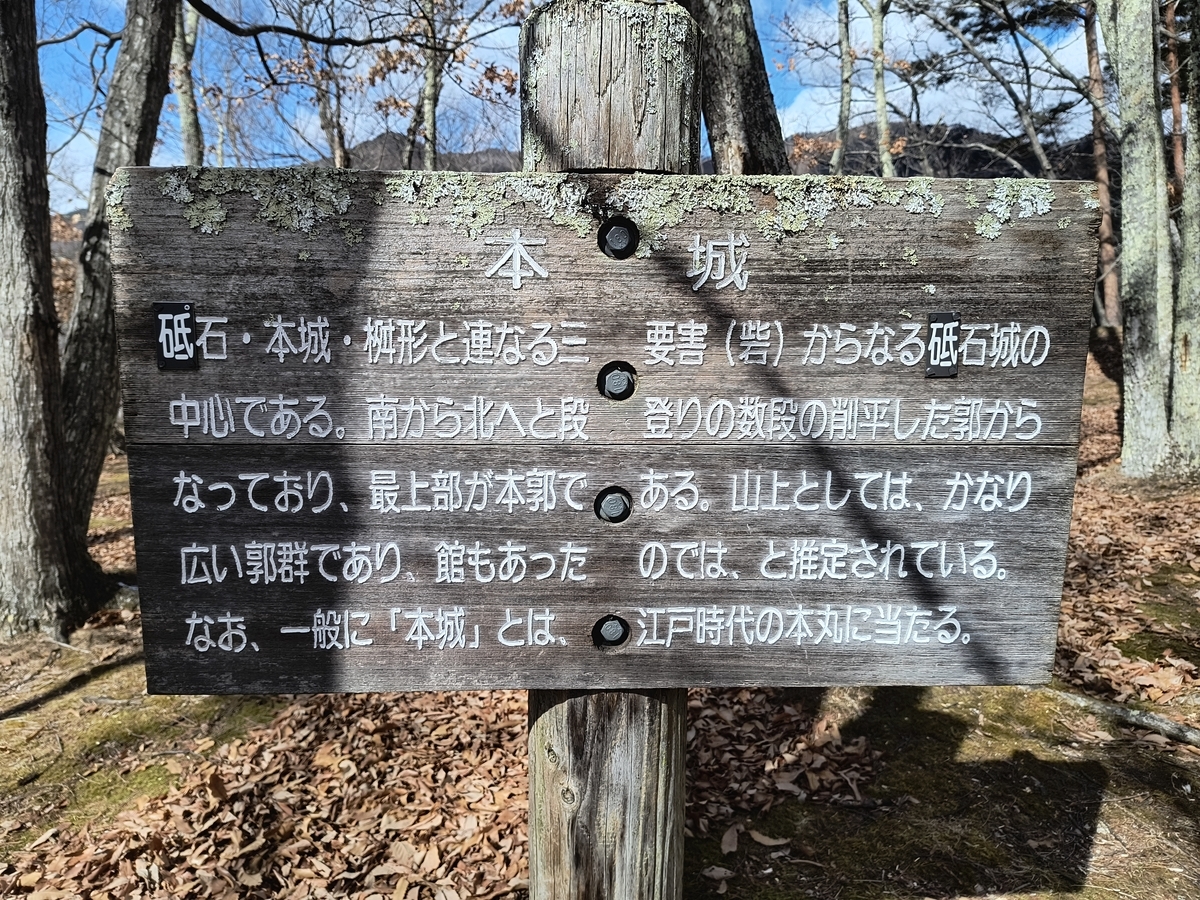

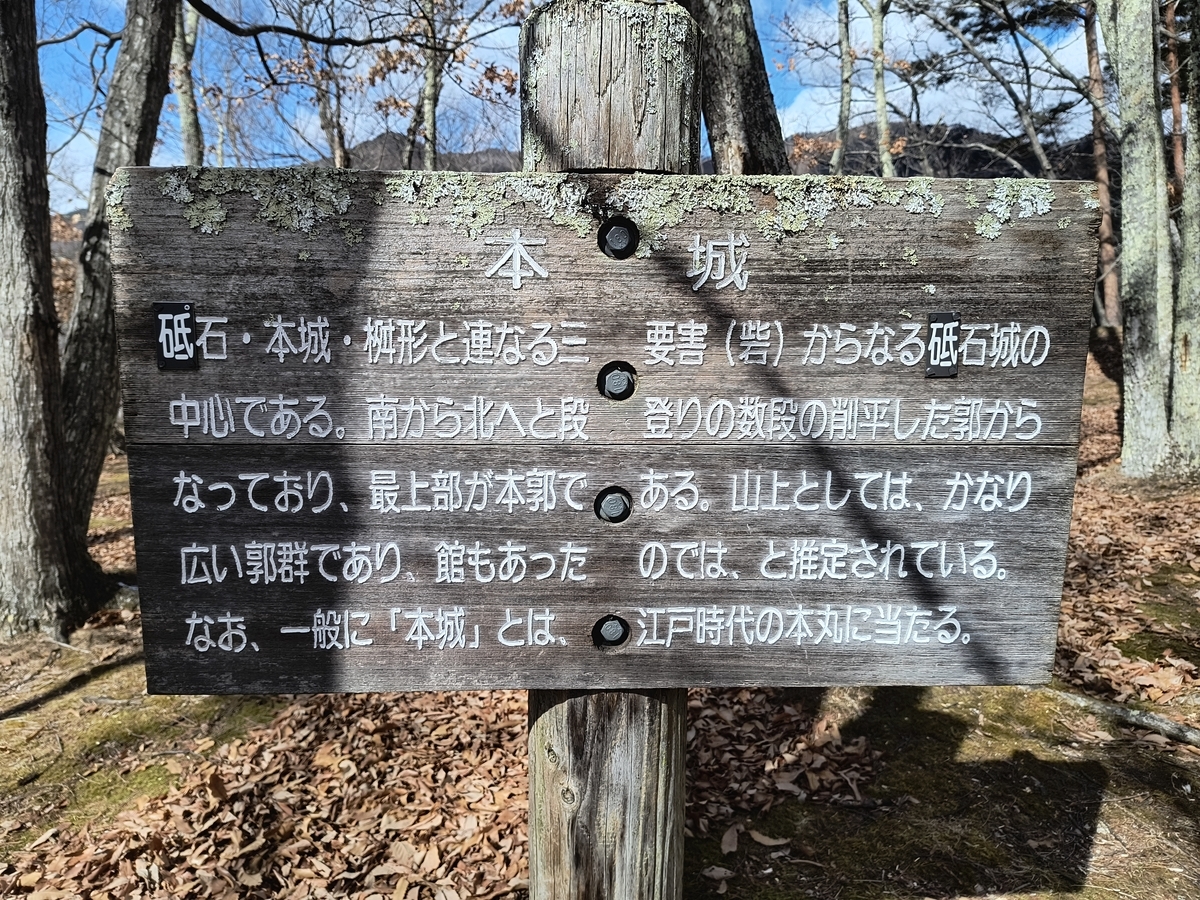

ここが砥石本城の中心である。

砥石城と砥石本城が別の城として挙げられている理由は改修に次ぐ改修でどんどん規模が大きくなってしまったからのようだ。

小宮山氏の米山城と隣の砥石城から一体運用を始めて(どちらが先にあったお城だろうか? 米山城が一番古くからありそう)、拡張工事の末に砥石本城を中心として整備して桝形城という出城も作って備えたらしい。砥石城から中心が砥石本城に移ったので名前も移ったらしいが。

ここからも真田の本拠地が丸見えである。そりゃなんとしてでも獲りにいくし、なるべく兵を動かさないように少人数で潰したくなるかもしれないな(兵を動かしたら即バレそうだ)。

本郭は他の郭よりも小ぶりな気がする。ちょっと不思議だけど、他の場所が立派だったのにココは割と普通な気がした。他の場所の整備に力を入れ過ぎて本郭はおざなりになってしまったのか…真田氏が整備したぐらいだからそんな中途半端なことしないよなあ? とも思うし。ここに敵が来る=落城する、みたいな理由で本郭はいい加減にしちゃっているのか。

分からん。

本郭の先。

とはいえ、本郭は非常に高くなっている。

現地調達が出来るように竹を飢えているのか。

説明板もあった。

ここから先は桝形城だそうだ。

桝形城はこんな感じだった。

そして戻る。

すぐ戻ってきた。

ちょっと本郭の下を歩いてみた。

そして本郭で持ってきた弁当を食べた。非常に寒かった。なんでこんなところでご飯食べているのか分からなくなってきた。ベンチばかりはいっぱいあるからな。

ご飯していたら、先ほどの登山客のうち一人が去っていくのを見た。他の二人は金剛寺峠方面に下りていったのかな? 実はあんまり荒れていなかったのかな。

ご飯食べたあとはしばらくうろついた。

本郭の周りをぐるーっと回ってみる。

そろそろ帰ろうと思う。

大手口の説明板まで戻った。

ここから先はあまり何もなかったかなー?

出入り口まで戻った。

さて戻ってきたので、午前中に建てていた看板を見た。

ピカピカだよ。

この先にも何かあるのかも? と思ったので見にいった。

図にあった竪堀はこれだろうか?

この先は舗装されていないようだ。

でも道としては大きそう。山を入って行く。

ここら辺も竹が生えていた。

★★★★★

大きくて驚いた。

<砥石本城>

築城年 不明

築城主 真田氏?

映画のベターマン見てきた。正直なところ消化不良ですよ。

良かったところ

・主人公の猿が思った以上にロビー・ウィリアムズだった

毛深い猿に本人と同じ場所にタトゥー彫ってあった(鎖骨に文字彫ってあった)ので芸が細かいな! とむしろ関心した。

・衣装など忠実だった

ネブワースコンサートは昔映像で見たことがあって、映画の予告編映像だけで分かった。乱闘中も現れる猿の衣装でどのロビーか分かった(超大型巨人みたいなのはRock DJだな、とか)。グループ時代の衣装も同じく忠実だった(歌ってる曲は違うけどっていうのもあった)。

・ロビーの人物評が的確で面白かった

癖の強いゲイリーがゲイリーっぽく登場したし、元婚約者に対して「カワイイしいい子なんだけど男を見る目がない」の一言に深く頷いた(結婚後の顛末は元々知ってた)。マークは一言「小柄で愛らしい」と紹介されていたがその通りのかわいらしさ。

・ロビーもそれなりに悩んだりしている

すぐパンツまで脱ごうとするイメージだったロビーなのに「太ったことを気にすることもあるんだ」とちょっと驚いた。ステージ上でも普段でも自信過剰な俺様を貫くのは疲れただろうに。ただしロビー・ウィリアムズから不遜な態度がなくなったら今ほど売れたかな?とは思っちゃう。

・Take That解散について

ゲイリー辺りに説教されたロビーが逆ギレして出て行ったのかと思っていたが、淡々としていた。何故追われたか分かっていたみたいだし、壊した自覚もあったのね。

気にくわないところ

・脚本

お前それで謝ったつもりなのか(ただしスイカのくだりは本当にありそうだとは思った)等。幼なじみだって分け隔てなく付き合ってくれるイイ奴だったじゃないか。Take Thatとの絡みが少ないね? 辛うじてゲイリーが多少しゃべっていたけどその他メンバー空気だったよ? ゲイリーの紹介が他メンバーより長かったのに解散後のアレやコレや、ロビーがやってきたことがなかったよ(怒)。

・Take That

Rock DJがTake That時代に流れたのは仕方ないかもだけど(グループのセンター・メインボーカルはゲイリーなので、ロビーのボーカル曲を探すと限られてしまうのは分かる)、グループ時代にロビーが歌ったEverything Changesがなかったです、残念。良い曲なんですが。ソロ転向後のkidsもあったかな?

・妻

ロビーの妻、なんで登場しなかったんだよ。ロビーの衝動性に付き合えるぐらいだから相当出来た人だと思うんだが。

監督が評価高いらしいが、ひょっとしたら「グレイテスト・ショーマン」も主人公知っている人から見れば「は?」みたいなの多かったかもしれない(グレイテスト・ショーマン見てないです)。

色々考えた結果、「大人の事情(相手の都合等で使えないエピソードがあった)」とか「父親とは今もわだかまりがある(自分がいいように利用されていることが分かっているが父親とも分かり合いたいという願望がある)」とかでああいう内容なのかと思った。ロビーに対して個人的に「もっと酷いヤツだった」という印象があって生無ぬるいなって思っちゃったのかもしれない。さすが本人プロデュースだけあって盛ってないかな…?

ゲイリー関連の話がほぼなく(そもそも映画の中では関係が拗れてロビーがどう行動していたか描かれていないし、一連の過激さ故にマスコミからも叩かれたと思う)、彼の中でもう話が終わっていたからどうでも良かったのかもしれないし、普通に酷いから映画に盛り込みたくなかったのかもしれない。映画の中では思い出したように「ゲイリーが…ゲイリーは…」ってブツクサ言ってただけだった。そういえば眉毛兄弟とも喧嘩していたけど、口と態度の悪いバンドマン達からロビーが馬鹿にされているだけになっていたな。

映画の中途半端なハッピーエンド(お父さんと一緒にステージに立つ)も嫌かもしれない。個人的にはDancer in the Darkぐらいのバッドエンドが好きです。

ロビーはもっと破滅的でドラマチックな人生送っているし人としても色々ぶっ飛んでいると思うのでエピソードも豊富だろうし、なんか勿体ない映画だったなと思った。

コナンとかいう巨大コンテンツに映画館を乗っ取られた(長野県の場合、乗っ取ったのが映画館だけではない)ためもう上映終了した。一ヶ月近くモヤモヤしている。表向きは「ボクとパパさんとの和解」だが随所にゲイリーへの執着が散りばめられていたかもしれないとか思い始めてしまい、なんか怖くなってきてる。

- 売り込みにいったレコード会社の人に「作曲のゲイリー・バーロウさんはどなたですか?」「はいボクです」(ロビーが勝手に名乗りでる)

- 婚約者と別れた後にロビーが住んだ邸宅の外観とアイドル時代に訪れたゲイリー家が同じに見えた(実際はどうだったんだろう? イギリス人の豪邸はそんなに見た目・構造違わないのかもしれないけど、もし意図的に似せていたなら…?)

- ロビーがレコーディングに失敗してしまい(多分)発売日の関係でゲイリーにボーカル変更した件も完全に逆恨みだと思うけど、恨んでいるエピソードはほぼそれだけだし、あの曲以前もボーカル曲あるし、なんならアルバムタイトル曲まで歌っているのに全部なかったことにすんな。グループで一番人気だったとされるマークですらアイドル時代のシングル曲は憂鬱な感じの1曲だけなのに。

良くも悪くもロビーはアイドル時代から再びTake That加入するまでの期間、ゲイリーに対する激重感情に突き動かされていたように見えていた(映画公開前に書かれた音楽系ライターの記事ではゲイリー案件が必ず書かれていた)のに、絡みが想定した以上に少なかったからな。

二人の関係を知らないと「海外セレブの栄光と転落そして再生」といったよくある話にしか見えないし…ひょっとしてお父さんへの思いを隠れ蓑にして、裏ではゲイリーに対する重たい愛がまた爆発してんのか? それってホラーじゃないか??? と映画の内容とかグルグルしている。

とはいえ、ゲイリーから「喧嘩を蒸し返すのは悲しいからやめて、あまり内容に盛り込まないで」とか言われたのかもしれないし。誰か教えて。