矢沢城は名前の通り、矢沢氏のお城。

元々この辺りは海野氏の領地で、その傍流である矢沢氏が治めていたそうだ。矢沢氏は諏訪氏の一族だという話も残っているらしい。まぁ婚姻や養子縁組で色んな血が混じってくるだろうしねー。

長野縣町村誌によれば、矢沢氏は天文年間(1532~1555)頃に真田氏から養子を迎えたそうだ。真田幸綱(幸隆)の弟・源之助が矢沢頼昌の養子となり、長じて矢沢頼綱と名乗り、真田幸綱と共に武田家に属して活躍したそうだ。

ちなみに真田家の祖は(幸綱の父である)真田頼昌とも言われているが、「矢沢頼昌」と同一人物かどうかは確証がない。だけど名前も一緒だし官途名も右馬介で同一なので、真田頼昌=矢沢頼昌じゃないかなと思った。そうすると幸綱が矢沢氏の出身で真田領をもらって「真田」姓を名乗ったのかな、真田家の養子に幸綱が入ったのかな? とか疑問がわいてくるけど、伝わっているのは「幸綱の弟・源之助が矢沢氏の養子となった」事だけのようだ。

真田頼昌という人物も何をやってきた人なのかイマイチ伝わっていない。この人は初代と「推定されている」という曖昧な立場の人で、江戸時代中期に真田家が編纂した「真田家系図書上案」は真田頼昌の子と言われている「幸綱」を真田氏の祖としており、真田頼昌なる人物は現れない(幸綱は海野棟綱の子であり、真田郷を領したため「真田」と称したとしている)。ちなみに滋野通記という真田町教育委員会が出版した本では源之助(頼綱)も棟綱の子で、矢沢家の初代となっている。

通字といえば、真田氏も「昌」という字を持つ人が多いけど、これは武田信玄に臣従して気に入られると貰える字らしいよ。武田信玄の家来に大量発生したとされる。なので真田氏の通字ではないようだ。

一方、矢沢氏の菩提寺過去帳「良泉寺矢沢氏系図」には「真田頼昌」という人物が存在し、この人の子供から矢沢氏が始まっていた。wikiによると頼昌の名前の初出である系図は元禄9(1696)年に作られたとされ、戦国時代の真田氏の通字が「綱」だから頼昌という名前ではないかも? とあった。

真田氏の戦国時代の通字「綱」の始まりは分からないが、真田氏が仕えていた海野氏の当主・棟綱から来ているのかもしれないなと思ったりもする。

海野氏の通字は「幸」「氏」であるため、両方入ってない海野棟綱がなんなのか気になるよ。彼は海野幸棟の子だそうだが、戦に敗れて落ち延びているうちに海野姓(宗家の家督も?)を分家の羽尾氏に取られているし(何かあったらしい)。名前に「幸」の字がないのでひょっとしたら元は正当な後継者ではなかったかもしれないかな、と思った。そのぐらいに通字は大事なもので、真田氏は海野氏後裔を称した為に通字も変わり、江戸時代以降は「幸」「信」になった。真田氏は最近の研究によれば、滋野御三家の禰津氏の傍流説が強いらしい。

滋野御三家は、海野(長男家)、禰津(次男家)、望月(三男家)で一応海野=嫡流ということになっているらしいが、ほぼ同格の家柄であるようだ。

真田氏も矢沢氏も室町時代にはいたんじゃないかとされているものの、その業績については資料がほぼないという。「意図的に隠されている」という陰謀論もあったりするぐらいだよ(本家の海野氏は武田氏の信濃侵攻により没落してしまうが、それを幸綱が悪用して「ウチは海野棟綱の直系子孫だ」と系図を乗っ取ったという説があるらしい)。

真田家にしても幸綱の後半生以降が判明しているだけだし、もうこの人が真田家祖でいいんじゃない? という感じらしい。近世の大名達も似たような状況らしく、一番有名なのは新田さん後裔のおうちから家系図買い取ったと言われる徳川家康かなー?

謎の多い真田氏だが、真田氏の本拠地と矢沢城は目と鼻の先程度の距離感しかない。

もともと矢沢氏も真田氏も弱小領主だったとされている。ちなみに真田頼昌の嫡男は綱吉という人物だそうだが、この人は若くして死んでいるらしく。海野氏の与力だったことぐらいしか分かっていない。綱吉の子は綱重という人らしいが、こちらも歴史の中に埋もれてしまって不明。「なんか江戸幕府の将軍と同じ名前の人達じゃん」と思った。

矢沢城は仙石氏館の極近く(歩いても5分程度)の場所だが、中世の矢沢氏の館はどこにあるか分からないそうだ。仙石氏館の前身が矢沢氏館かもしれないし、違うかもしれない。

入り口には大日堂があった。建物は新しいが、並ぶ石仏は年季が入っている。どこからか集められたものかもしれない。

大日堂。

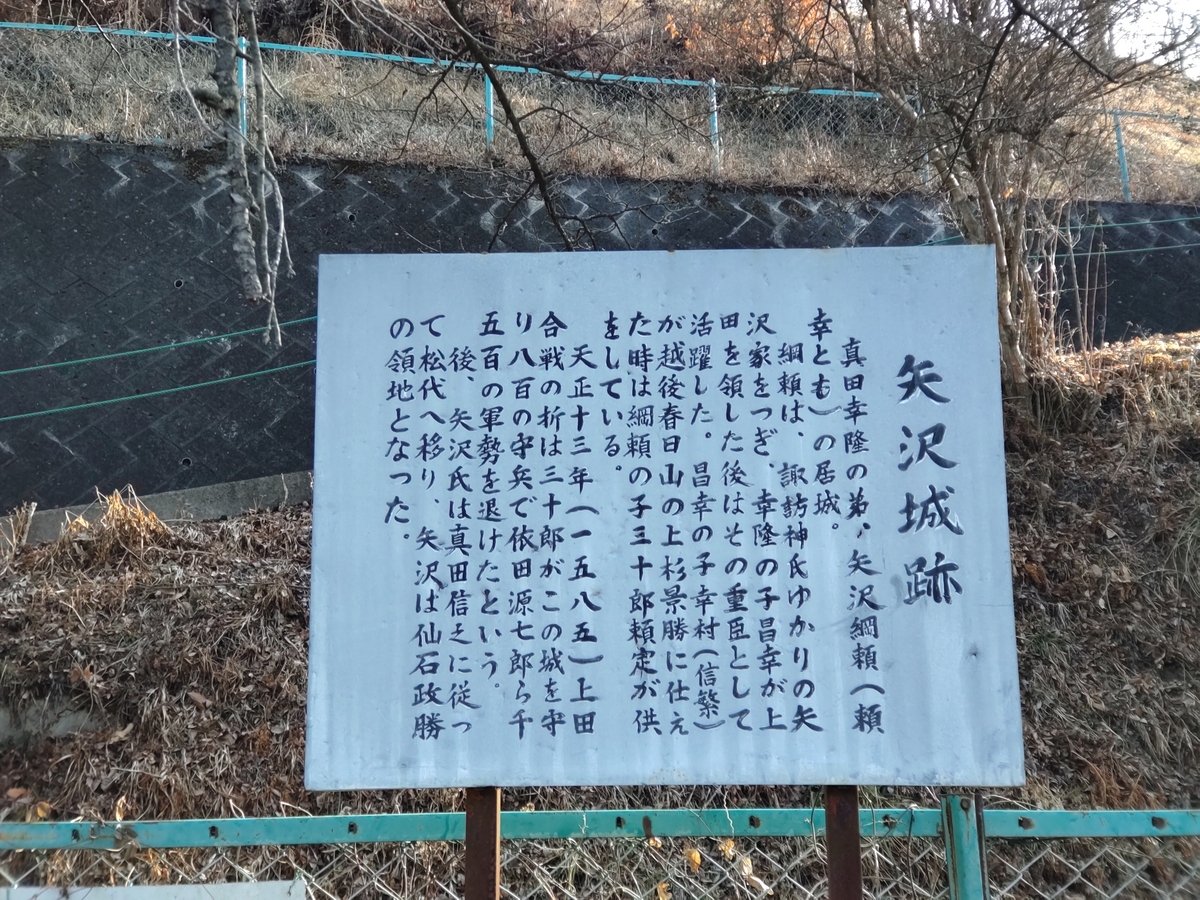

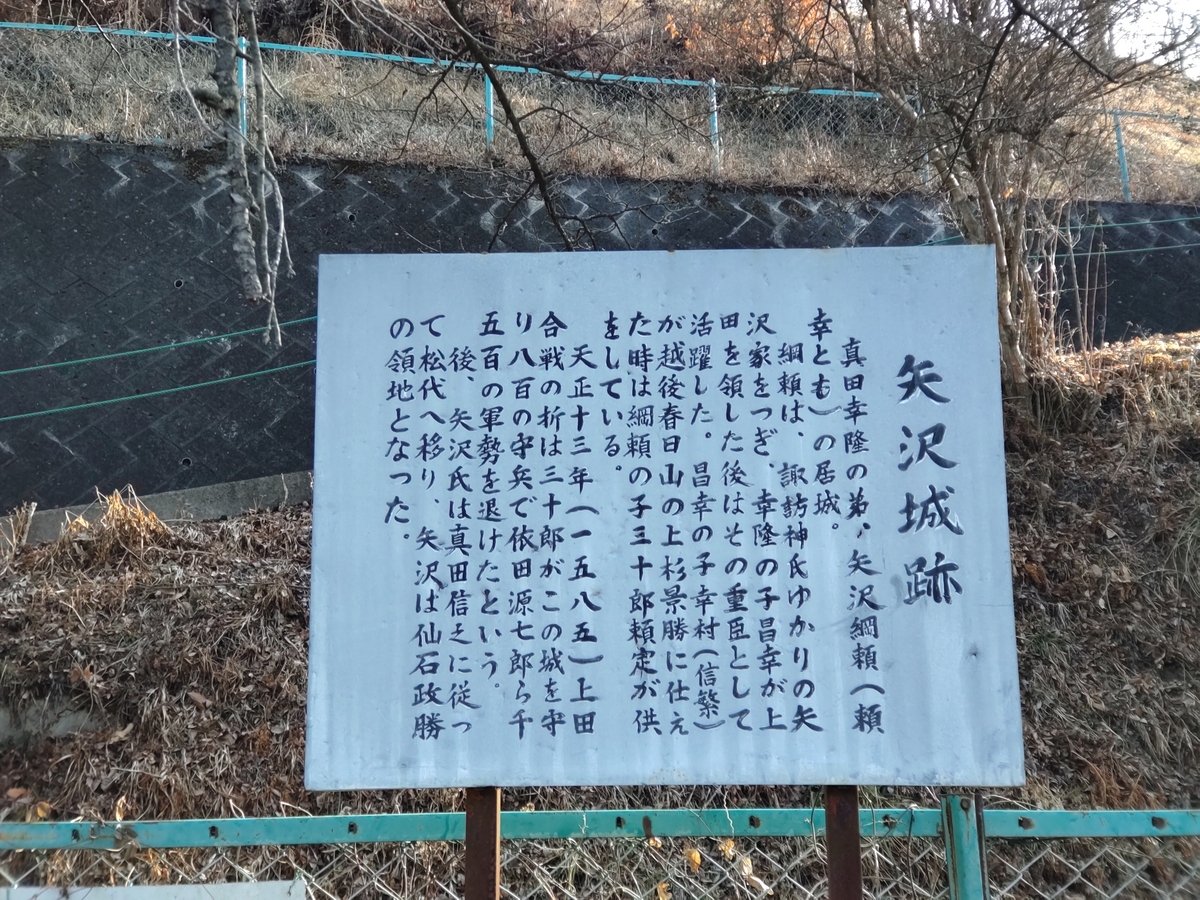

近くにお城の説明板があった。

手作り感のあるものだった。

入り口は坂だった。

急なので杖が用意されていた。親切。

こちらも手作り。

城の前には川が流れている。お堀代わりの川だったのかな? それともお堀だった川かな?

ぐいぐい登っていく。見晴らしが良くなる。正面の山は虚空蔵山といい、頂上にはお城(伊勢崎城)がある。

交通の要衝だったようで、お城の入り口付近にはこんなものもあった↓

ごく最近の物だけど、街道の石標だよ。

「←左 伊勢山ヲ経テ上田市街ニ至ル」

「→右 本原ヲ経テ地蔵峠鳥居峠ニ至ル」

この他に経度・緯度が刻まれていた。この辺りは町おこしに熱心な人がいるのかな。地蔵峠は旧真田町と旧松代町を結ぶ峠、鳥居峠は旧真田町から長野県と群馬県の県境となっている峠である。

公園に着いたよ。段郭らしきものがたくさん見える…? 公園整備で随分地形が変わっている印象。そもそも道路が舗装されているしね。

昔の登城口かもしれない小道があったよ。

公園内はどう進めば良いのか分からない状態になっていた。

左は緩やかな坂道、右は急な坂道。

右へ行くと何か小さな建物?がある。

建物はトイレだった。便意・尿意を催した場合は真っ直ぐトイレに向かえるようになっている。入り口の変な看板は「ココはひょっとしたらハーフマラソンのコースなのかもしれない」と思わせたが、新型コロナウィルス関連の注意書きが貼られていただけらしい。必要がなくなったから剥がされたのか、自然に剥がれたのか謎だけど、要らないなら撤去しなよ(面白いからいいけどさ)と思った。

先ほどの分かれ道、左側はこんな感じ。

景色を楽しむコースとなっていた。

公園は広く、まだ先がある。

段郭?

右手に行けば本郭に向かえそうだが、あえて左側に行ってみる。

公園整備されてる部分以外は、そこそこ荒れた様子の里山ですよ。

たくさんの段郭らしきものが見えている。

多分藤棚だな。

石積みを見つけたよ。

積み方が粗いけど、時代はいつ頃かな。古そうに見えないが…? 分からん。

こちらにも僅かに石積みらしきものがあったよ。

長野縣町村誌によれば、

- 代々海野氏の領地であり、矢沢氏(諏訪氏一族という説もある)の所領である

- 矢沢氏が衰えた中世の頃に真田幸隆の弟・源之助が矢沢昌頼の養子に入った

- 源之助は矢沢城に入り、矢沢頼綱(下之郷の起請文に真田頼綱の名が見える)と称し、幸隆と共に武田氏配下となった

- 天正10年の武田氏滅亡では頼綱は真田氏配下となっており、上州沼田城におり織田信長に下った

- 織田氏の家臣・滝川一益の配下となり上州厩橋城の将となったが、信長が死んだ後は旧領回復し真田家家臣となり、上州の沼田城城代にもなった

- 矢沢頼綱は慶長2年死去、子供の頼康が跡を継いだ

- 慶長5年、真田昌幸の次男・信繁と共に西軍に属した(関ヶ原の戦い)が、長男の信幸が徳川氏に属した為に頼幸も東軍へ行った

- 信幸が上田城主になり、頼幸は本領を安堵された

- 慶長19年、元和元年の大阪の役にて頼幸が信幸の子、信𠮷・信政をよく補佐したという功がある

- 元和8年、信幸が松城(松代城)へ移封となり、それに従い頼幸も松代へ

とあった。主を失った矢沢城は廃城となったようだ。

地形を生かして? 植物が植えられている。郭がたくさんあるように感じ、複雑な地形になっているようだ。

だけど、どこまでお城の地形を生かしているのだろうか…? なんとなく道っぽいものはあるので、なんとなく歩いている。

不思議な城になっているぐらいなので、多分重要な城だったんじゃないかなと思う!

矢沢氏と真田氏の関係は養子縁組から始まっているらしいが、その後については↓

- 真田家含めた海野一族が天文10(1541)年の海野平の戦いで、武田・村上・諏訪連合軍に駆逐される

- 矢沢氏は元々諏訪神党の一族でもあったので、諏訪氏により特別に許された(同じ理由で滋野御三家なのに禰津氏は許されて、本領安堵されている)

- 矢沢氏は村上氏に、禰津氏は武田氏に臣従する

- 海野平の戦いが終わってすぐ、武田家で内紛があり当主が晴信になった。晴信に禰津氏の娘が嫁ぎ、晴信の妹が禰津氏に嫁いでいる

- 禰津氏の紹介で真田氏が武田氏の家臣となる

- 武田氏と諏訪氏が敵対し諏訪氏滅亡、武田氏は他の地域の豪族も滅ぼしたので、村上氏の領地を狙ったが、上田原の戦い→砥石崩れで2連敗した

- 村上氏が守る砥石城が硬すぎたので、真田氏は近くの領主・矢沢氏が親戚だし誘って仲間にし、矢沢氏を使って砥石城を乗っ取る

- その後も矢沢氏は真田家の重臣として、明治維新まで頑張る

という感じだったようだ。

禰津氏は武田氏に臣従したが、海野氏や真田氏と一緒に群馬へ落ち延びた人もいた。その人(禰津政直)も戻ってきて武田氏の家臣となり、武田晴信の妹を正室に迎えている。政直が禰津氏の次期当主となる。

wikiでは禰津政直の母は真田信之の乳母って書かれており、つまり真田信之とは乳兄弟の関係になるはずだが、禰津政直(?~1597)と真田信之(1566~1658)では年齢離れている気がするから嘘だと思うわ。早世したという政直の嫡男・月直(1555~1575)ですらちょっと合わないしな? でも根拠があるんだろうし、謎だわ。

禰津氏も真田氏の親戚だけあって、戦国時代に主君を次々乗り換えたり分家したりで、本家は真田氏家臣となり、分家は豊岡藩主家(ただし三代で終わった)となった。武田家と姻戚関係を結べる禰津氏、真田氏より家格は上だったのに、江戸時代には家来か。戦国時代は怖いなあ。

神社の付属みたいな石柱やらが見える。

石碑も点在している。

誰かの住処っぽい穴が木にあったりする。

神社あったよ。奥の本殿には狐がたくさんいた。お稲荷さんらしい。麓は大日堂だったのに不思議だわ。お参りした。

この神社がある郭は二の郭だそうで、本郭はまだ先にあるようだ。

拝殿の裏には高い平場があり、これが本郭のようだ。

周りの郭の石碑はお城に関係ない顕彰碑が多いようだ。

本郭へ。

城内で一番高く、広い。ここの特徴は細々した郭なのかしら? と思っていたけど、本郭は広くて良いな。

奥までずっと続いている。

先ほどのお稲荷さんのお社。裏手には古そうな祠がたくさんあった。いつのものか分からないが、矢沢城は戦場になっている。その頃の供養のための祠もあるかもしれない。

新たな石碑が見えてきた。

ちょうど郭と郭の境になっているらしく、堀切らしきものがあった。歩いてきた郭より低いので、二の郭なのかな? 稲荷社がある郭が二の郭かしら? よく分からないわ。

とりあえず、一番高い場所だけ分かった!

石碑は何かというと。

矢沢城跡を公園整備した記念碑だった。細かい意味は(文体が古くさいのか、癖がすごいのか、どうしても読めない字がいっぱいあったの)読み取れなかったが、

- ここは風光明媚なので公園にします、後世まで変わらず保存してくれ

- 信濃国小県郡矢沢城は矢沢氏の居城で、天文年間に真田領主の真田幸隆の弟・源之助が矢沢頼昌の養嗣子となり、幸隆と共に武田氏に属した

- 武田氏滅亡後は真田氏に属した

- 元和八年九月に真田信之が上田から松代へ移った時に矢沢頼幸と子の頼康も従ったので廃城となった

- その後は仙石政勝の領地となり、城址は荒れた

- 真田も矢沢も仙石も武勇に優れた名族で名を残している

- 公園整備したのでその記念に真田と矢沢と仙石の経歴を記した、また公園も村人さん達に末永く楽しんで欲しい

みたいな感じなのかなー? 表題の「城山遊園記」は正三位伯爵真田幸民という人が書いている。この人は松代藩の最後の藩主で明治36(1903)年になくなっている。碑が建てられたのが明治34(1901)年8月なので、御本人が亡くなる数年前だ。松代城を公園整備したり、妻女山招魂社を創建したりしている。

顕彰活動に熱心な人だったのかな? そもそも伯爵とか爵位を持っている貴族って明治時代は何をしていたんだろう? 働いているイメージが全くない。

真田幸民は松代藩主→松代藩知事となっていたが明治4(1871)年の廃藩置県により藩知事を辞め、特に政府関係の仕事もしていなさそうなので無職になったようだ。

なのに明治5(1872)年に真田幸民は欧米視察を行ったらしい。これは岩倉使節団や左院視察団とは別のようだ。ひょっとして私費で行ったのか?

えーお金大丈夫かな? と心配していたら。明治政府は明治4(1871)年の廃藩置県後も旧武士階級の人々に禄を払う義務があったそうで。旧武士階級(華族・士族)の数は人口5%程度であったが、国家予算40%程度という金額だった。ただの士族だと維新前からずっと禄が削減されていたので明治以降も貰える額は少ないとされるが、旧藩主家レベルだと貰える禄の額が高めに設定(各藩の収入の1/10程度)だったため、気楽に生きて行けるようだった。

幕末の松代藩は倒幕派が主流だったようで、戊辰戦争では新政府軍に早い段階で加入したようだ。松代藩には金児伯温という砲術家がおり、この人は江川英龍に師事したという当時有名な人だったようだ。この時代、松代藩には佐久間象山という学者がいて藩の命令により江川英龍の元で砲術を学ぶことになったものの、江川が佐久間を嫌っていたらしい。

- 江川側の要請で他の松代藩士も一緒に入門させた

- 金児伯温なども一緒に学ぶ(この間、佐久間象山は江川の門下生とも揉めて退学処分に、その後は江川の兄弟弟子の下曽根信敦に学んだ)

- 唯一江川に嫌われなかった?金児伯温が免許を貰い、松代藩の砲術家になった

という流れみたい。国内でも近代的な軍備をしていたために松代藩士は会津まで大砲を転がしていき、会津戦争で戦功を立て、天皇から褒賞をもらったようだ。松代藩が戊辰戦争で投入した兵は三千人以上で新政府軍の中でもかなり多い数だった。戊辰戦争後に褒賞として3万石追加。

松代藩の幕末頃の石高が10万石で維新の功労で3万プラス、なので廃藩置県後に政府から貰えた禄は1.3万石ほど。お米の量から今のお金に変換すると約9億7500万円程。以前は藩収入から借金返済と家臣への禄を払っていたが、維新後はない。何もせずにこの額貰えるなら働かないし、そりゃ自腹でヨーロッパ視察しちゃうわ。

禄も政府の財政逼迫のために途中でなくなるものの、基本的には旧大名家は資産が多く裕福な者が多く居たそうだ(逆に言えば旧大名家以外は経済基盤も脆弱で明治維新前から収入が少なかったりでわりとすぐ貧乏になったそうだ)。明治の後半になってくると何かしらの仕事(軍人が多いようで、他は実業家だったり政府関係の仕事とか)したり資産で投資を行うようになったらしい。

昭和恐慌や戦争で没落した華族も多いようだ。

旧華族の人って今何をしているんだろうと思ってwikiの華族ゆかりの人物・団体の項目を見た。軍人、文化人、大学教授、実業家と錚々たる面々の中、スケベ椅子開発者がいた(浴室用プラスチック製品を作っていた会社の経営者)。名前のインパクトだけでテンション上がる。

本郭の奥には堀があるようだ。

堀はこんな感じだった。

一番深い堀かな。

古い祠があった。寛政5(1793)年と彫られている。長野縣町村誌には「矢沢城の本郭には神明社がある」と書かれていたが、この祠のことだと思う。

公園から外れた位置にあり、散策しにきた人には気付かれなさそう。この辺りは古い時代から変わらず残されている雰囲気がある。典型的な城跡だなと思った。

先には溜め池があった。比較的新しい池かもしれない、お城とは関係なさそうだ。

こちら側、麓にはお墓が何基か残されていた。お城に縁がある人達かもしれないし、ない人達かもしれない。(墓石すべて見てはいないが)彫られていた元号は江戸期のもので、武士階級の男女のお墓かなと思った。墓石が立派だったので。

数基のお墓は向かい合うように建てられており、俗名の苗字が違う人もいたりで血縁者ではないかもだが、何かで関係ある人達のようだった。手入れもされているかいないか微妙な雰囲気ではあるものの、墓石の状態は良かったからたまに訪れる人もいるのかもしれない。おどろおどろしさはなく穏やかだった。不思議な佇まいだった。手を合わせた。

よく見たら、本郭の下に石が積まれていた。

笹で隠されている。

一番城跡らしい堀切りや祠のある郭なども人目につかないように隠されているとはねえ…。

いや、開発の手を逃れるためにわざと隠したのかしらね? この公園、「城跡公園」と謳っているわりにはお城の図もないし。記念碑が1基あるだけの城跡公園だしな。

元来た道を戻った。

ここまで戻ってきた。ここにも古い祠があるのに、そういえば本郭の先にあった祠はなんで残されたままなんだろう。

この場所は矢沢城以外にいらっしゃった神様が集められているんだろうが、旧矢沢村内にはお稲荷さんはいなかったらしい。お稲荷さんは別の場所からいらっしゃったのか、それとも新たに祀られるようになったのか…? しかも覆い屋まで建ててもらって。

いろいろ謎だな。

城内の石碑も謎なの多いよ。

こちらは(多分)公園整備の際に寄付をした人達のご芳名を記していると思う。読めなくなってる。

御大典記念碑。昭和3年の昭和天皇即位記念かな。

英霊供養塔。いつに建てられたものか分からず。

誰かの顕彰碑。

石が崩れていたり。

立派な松があったり。

歌碑もあったよ。

ちなみに矢沢氏と真田氏が乗っ取る砥石城もここから見える。

正面にある小高い山じゃないかと思う。

帰ります!

★★★☆☆

本郭の奥、手つかずの郭と祠はボーナスステージみたいで面白かった

<矢沢城>

築城年 不明

築城主 矢沢氏